動画を活用して企業の課題を解決しようとしている方が多くなってきています。大きな要因は、コロナ禍でオフラインでの接触機会が減り、BtoB間では伝えるという術が限られてしまったことがあげられます。またスマホの登場や5Gなどの通信速度も大幅に改善されたことで、動画を見るという習慣があたりまえになってきました。

BtoCのみならず、BtoBでも動画マーケティングに取り組み始めている企業が急激に増えてきていますが、ただ作れば良いという問題ではありません。しっかりと戦略を練ることで、効果を最大限に引き出すことができます。

本記事では、BtoB動画のマーケティング活用事例とそのポイントついて解説していきます。

読み終えていただければ、BtoB動画マーケティングの考え方や動画の種類、活用方法が分かり、自社のマーケティングや顧客接点増加による関係性構築に活かすことができます。

それでは、さっそく解説していきます!

目次 [非表示]

BtoB動画マーケティングとは

「BtoB」とは、「Business to Business」の略称であり、企業が企業に対して商品やサービスを提供するビジネスモデルのことを指します。

「動画マーケティング」とは、動画を活用したマーケティングにより、企業ブランディングや商品・サービスの販促、顧客後のファン化を促進を目的とした、Webマーケティングの手法の1つです。

「BtoB動画マーケティング」とは、文字のとおり「BtoB」のビジネスモデル上で“動画を活用したマーケティング”を実施することを言い、顧客獲得やエンゲージメント増加によるファン化、最終的には売上げアップが可能です。

動画市場規模の拡大

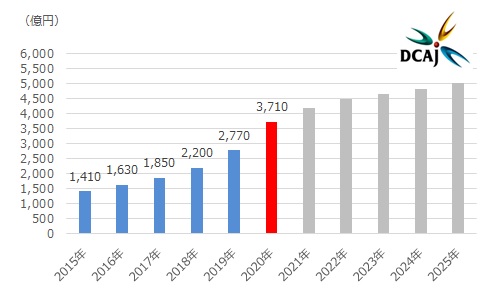

一般財団法人デジタルコンテンツ協会(DCAJ)の動画配信市場調査を行ったデータ『動画配信市場調査レポート2021』によると、2020年の動画市場規模は3,710億円と前年比で134%と推計しており、市場が大きく伸びました。また、2021年以降も右肩上がりで伸び、2025年には5,020億円まで成長すると推定されています。

『動画配信市場調査レポート2021』2020年の動画配信市場規模は 3,710億円(前年比134%)

> s://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000037875.html

その大きな理由としては、2020年の新型コロナウイルス感染の拡大があげれます。

営業機会損失によるオンライン化の加速

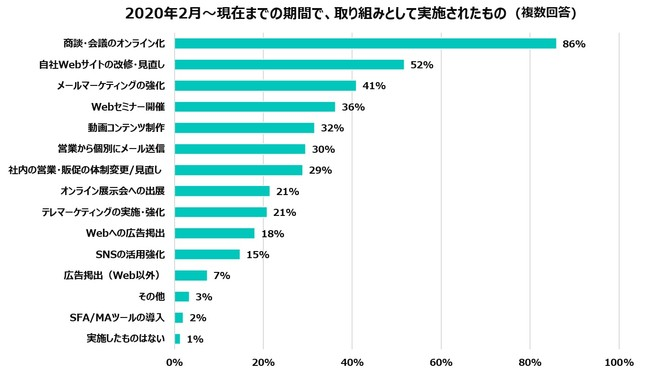

2020年の新型コロナウイルス感染症の蔓延により、展示会の開催中止や訪問商談ができないことで対面での接触が激減し、営業・販促面で大きなマイナスの影響がでました。

その変わりとなる新時代の営業・マーケティングとしてオンライン化が加速し、商談・会議のオンライン化や自社サイトの改修、動画コンテンツの活用などによる、デジタルマーケティングで顧客接点をもつ動きが活発になっています。

2020年2月~現在までの期間で、取り組みとして実施されたもの

> s://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000037875.html

外出自粛に伴いおうち時間での動画視聴が当たり前

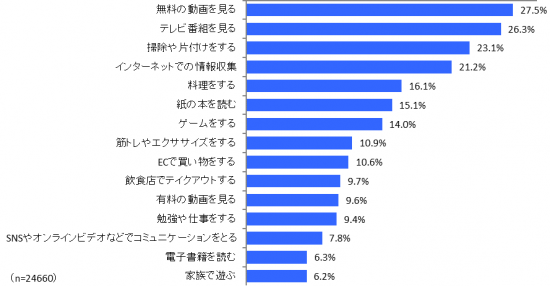

外出自粛により在宅時間が長くなったことで、どんな活動が増加したかというアンケートデータによると、「無料の動画を見る」「テレビ番組を見る」が上位であり、動画を見る習慣が当たり前になってきました。

映像・動画全体の視聴状況と有料動画配信サービスの利用率調査の注目の結果

> s://research.impress.co.jp/report/list/video/500975

企業のデジタルマーケティングにおける動画活用の重要性が増加

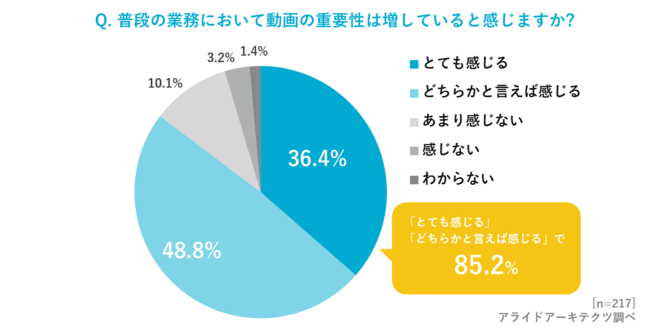

企業のデジタルマーケティング施策における動画活用の実態調査によると、普段の業務における動画の重要性を感じている企業は85%以上と高く、動画活用の重要性が高まっていることが分かります。

アライドアーキテクツ、「企業のデジタルマーケティング施策における動画活用の実態調査 2021」を実施

> s://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000058547.html

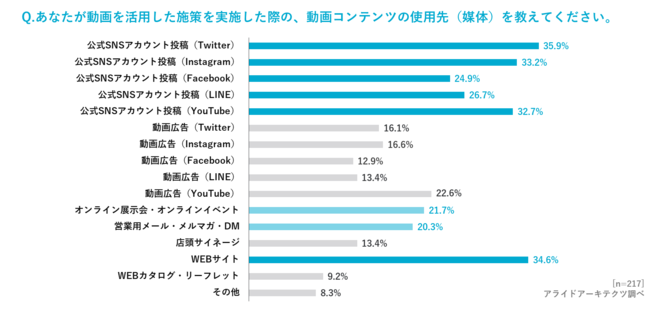

動画の活用先は、公式SNSアカウントでの活用が多く、次いでWebサイト、オンライン展示会、メルマガなど多岐にわたって活用が進んでいます。

アライドアーキテクツ、「企業のデジタルマーケティング施策における動画活用の実態調査 2021」を実施

> s://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000058547.html

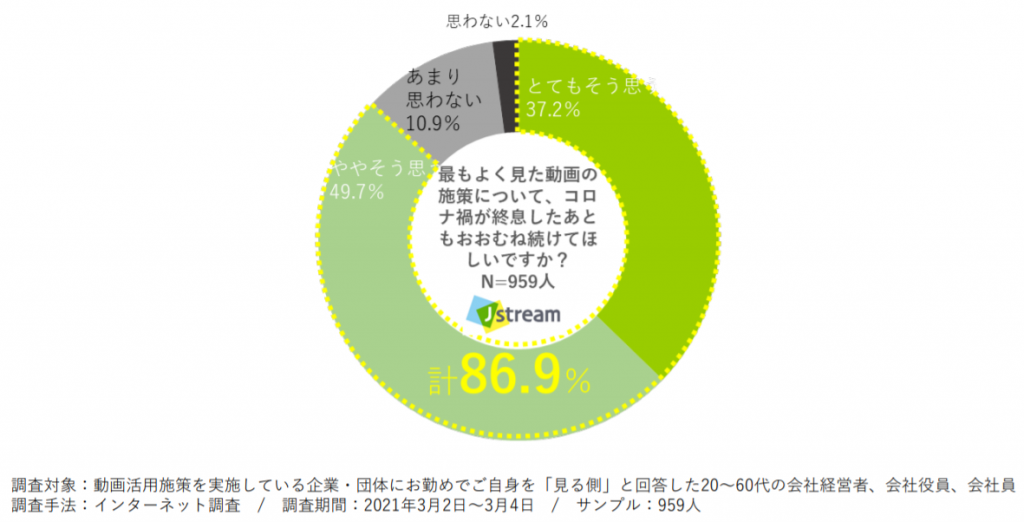

業務中に動画を見る層は、動画施策に前向き

業務中に「動画を見たことがある」と回答のあった86.9%が、コロナ禍が終息したあとも動画施策を続けてほしいというデータもあり、発信側だけでなく視聴側も動画マーケティングに対して一定の評価があるようです。

Jストリーム コロナ環境下における動画活用に関する調査

> s://page.stream.co.jp/rs/261-QYG-921/images/SurveyReport_202103.pdf

5Gの普及が本格的に開始されることでの需要拡大

大手通信キャリアによる通信料金の引き下げ、5Gの普及が本格的に開始されることで、よりリッチな配信が可能になり、動画コンテンツの需要は今後も拡大していくことが予想されます。

BtoB動画マーケティングのメリット

BtoB動画マーケティングのメリットは4つあります。

文章や静止画では伝わりづらい要素を表現でき、短い時間で多くの情報を伝えられる

動画は静止画やテキストよりも短時間で多くの情報を伝えることが可能です。

アメリカの動画マーケティング企業の発表によると、1分間の映像には180万語に相当する情報量があるとされています。これはWebページに換算すると3600ページにも相当するほどの情報量です。

さらに、動画は流すだけで受動的に情報が入ってくるため、「読む」という動作をしなくても待っているだけで自然に情報を受け取ることができるのもポイントです。通常であれば興味を示さない商品やサービスでも魅力を伝えやすいため購買行動につなげることが可能です。

記憶に残りやすい

動画は、人の記憶に残りやすいとされています。人の記憶に影響をもたらすといわれている「3V」「Verbal(言語)」「Vocal(聴覚)」「Visual(視覚)」それぞれの「V」が与える影響の割合は、言語7% 聴覚l38% 視覚55%と言われています。

動画には、「文字」「音」「映像」、3Vと呼ばれるすべてが含まれており、テキストや静止画だけで伝えるものと比べ圧倒的に記憶に残りやすく、人の心を動かすことができると考えられます。

ライバル企業が実施していない場合、印象に残りやすい

全く同じ業界で、同じ媒体を利用して販促活動を行なっていた場合、動画を活用しているのが自社だけであれば、自社の製品を競合よりも情報量を多く伝えられます。そのため、印象にも残りやすく、お問い合わせにも繋がる可能性が高いと言えます。

二次利用がしやすい

動画は、コーポレートサイトやサービスサイト、YouTubeチャンネル、動画広告、SNSなどへ活用できます。そのため、一度動画を制作しておけば、さまざまな媒体からサービスに興味を持って接触してきたユーザーに対し、均一なサービス情報、イメージを伝えることができブランディングにもつながります。

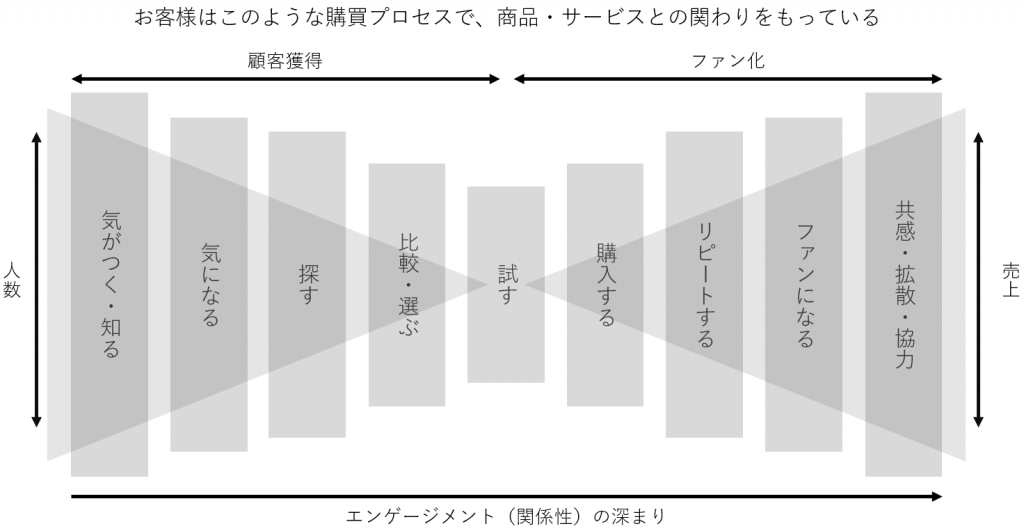

ターゲットの行動導線に合わせた動画活用

動画マーケティングにおいて、ターゲットの行動導線にあわせた動画制作が重要です。闇雲に動画を作成しても無駄なコストをかけてしまい、結果閲覧されないコンテンツとなってしいます。行動導線を整理して、どんな状態のときに、どんな動画を見せれば有効か?を考えることで効果的な動画コンテンツを作成できます。

ターゲットの行動導線は以下のようなステップで顧客・ファン化していきます。

対象の商品またはサービスに気がつき、気になったら探し、競合他社と比較・検討をしてお問い合わせ、商談が成立したら購入といた流れが一般的です。

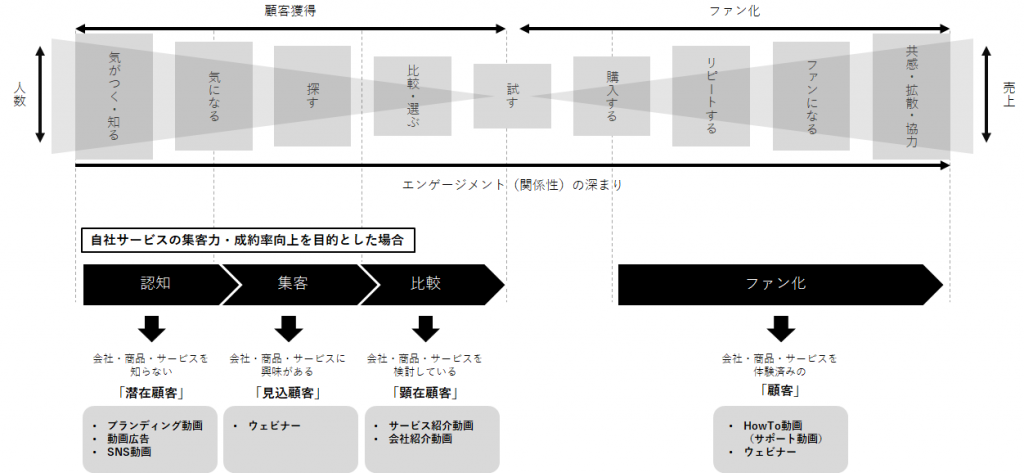

そして、それぞれのフェーズでどのような動画が効果的かを、「自社サービスの集客・売上アップを目指す場合」として活用例をまとめてみました。

ぜひ、自社に当てはめて参考にしてみてください。

次の項で動画マーケティングにおける動画の種類や活用例をご紹介します。

動画マーケティングにおける動画の種類と活用例

認知、集客、比較、ファン化の各フェーズにおいて、効果的な動画活用方法をまとめてみました。

認知「潜在顧客向けの動画」 ※参考事例あり

マーケティングの第一歩は、認知拡大を目的に企業や商品、サービスを知ってもらうことです。そもそも、知ってもらえなければ会社やサービスがないことと同じです。

認知拡大の手法は、動画マーケティングだけでなくDMなどの紙媒体から、Web広告・SNS活用などのデジタル媒体まで様々な方法がありますが、前述のとおり、動画は言葉や写真では伝わりづらい要素を表現できることに最大のメリットがあります。

潜在顧客に有効な動画施策としては、「ブランディング動画」がその1つです。

ブランディング動画

こちらは商品ブランディングの動画です。SIGMAのカメラレンズキャップの動画は製品紹介動画にも思えますが、レンズキャップがカメラから落ちないためにおこなった取り組みをリズムにあわせて発信している面白い動画です。様々なテストを行っているという安心感に加え、印象に残るリスムとストーリーで記憶されます。記憶に残ることで、あの動画なんだっけ?から商品にたどり着くよう設計されています。

上記、企業ブランディング動画と商品ブランディング動画2つ紹介しましたが。そもそもブランディングとはなんでしょうか?

ブランディング動画とは、端的に言うと「企業や商品・サービスがもつ“価値”を最大限に高めて顧客に伝える映像のこと」です。Wikipediaに以下のように書かれています。

ブランディング、またはブランドマネジメント は、ブランドに対する共感や信頼などを通じて顧客にとっての価値を高めていく、企業と組織のマーケティング戦略。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0

少し堅い表現で分かりにくいですが、これを動画と絡めていくと…

動画・映像により「企業が発信するメッセージ」や「商品・サービスそのモノの価値」を顧客目線で発信していく。それにより顧客が共感をして、興味を持ってもらい、記憶に留めることで、必要としたタイミングで思い出してもらうことが狙い。それが動画ブランディングの最大の目的と言えるのではないでしょうか。

動画広告

動画広告とは、YoutubeやSNS経由で映像を発信する手法です。

種類は「YouTube」「Instagram」「Twitter」「Facebook」「Yahoo!ディスプレイ広告」など、誰もが目にしたことがある媒体で発信されています。

媒体毎に特徴があり、ブランディングを目的とするのであれば、媒体利用者が多く、動画再生に抵抗が少ない「Youtube」や「Yahoo!ディスプレイ広告」がオススメです。一方で、ターゲティングをより細かく設定し、確度の高いユーザーへ発信したい場合は、SNSと呼ばれる「Instagram」「Twitter」「Facebook」が適しています。SNS広告毎でもターゲティング手法やユーザー属性が変わるため、プロに聞くことが効果的な情報発信が可能です。

動画広告課金形態は、3種類あり媒体毎で決められています。

①CPM課金(Cost Per Mille)

再生回数により課金される方式で、1000インプレッション(表示回数)に応じて課金されます。表示回数が基準となるため、多くのユーザーに発信することを目的とした場合効果的です。また、クリックがされやすい動画広告であればコストパフォーマンスが出やすい手法とも言えます。

②CPV課金(Cost Per View)、CPCV課金(Cost Per Completed View)

動画1再生毎に課金される方式です。課金されるタイミングは、Youtubeであれば30秒以上、Instagramであれば10秒以上と一定の秒数以上で課金されるため費用対効果が高い広告手法です。

③CPC課金(Cost Per Click)

動画をクリックすることで課金される方式です。興味のあるユーザーが自らクリックをすることで発生するため、動画のつくり次第で無駄なコストを抑えて出稿できます。また、CV(コンバージョン)とするお問い合わせや資料請求に直結させやすい手法です。

動画の目的やターゲットにあわせて、費用対効果の高いものを選定していくと良いでしょう。

集客「見込顧客向けの動画」 ※参考事例あり

会社・商品・サービスに興味がある見込顧客に対しては、集客面で有効な「ウェビナー」が上げられます。既存客にメルマガや直接案内、新規客向けに広告や紹介をしてウェビナーを聞いてもらい、見込顧客との関係性を深めたりそこから営業をかけるためのフックとして開催をしていきます。

ウェビナーの代表的なツールは「Zoom」ですが、

- リアルライブ配信型

- 録画配信

の2種類があげられます。

ウェビナーライブ配信

パワーポイントなどでスライドを作成し、開催時刻になったらスライドを利用しながらトークをして企業・商品・サービスの説明をしていきます。チャット機能もあるため双方向にやりとりをすることにも長けており、ウェビナーのほとんどはリアルタイム発信で行われています。

ウェビナー録画配信

一度ウェビナー風に撮影した動画を、ウェビナーとして録画配信する方法です。同じものを何度も利用できるため、安定したウェビナーを開催できることが特徴です。一方的な発信となってしまいますが、パネラー(登壇者)と司会者とで役割を分けることで、ウェビナー後の質疑応答も柔軟に対応することができます。

ウェビナーリアルタイム&録画配信

両方の特徴を活かしたハイブリッド型の配信手法です。

例えば、BtoB向け製品を自社工場で開発・販売を行っている企業のウェビナーであれば、パワーポイントを活用してライブ型の情報発信を行い、一部を製品開発工場の録画動画を流すことで、現地に行かなくとも品質管理体制を伝えられたり、試験機などのデモを遠隔で行うことができます。

どの配信手法でもポイントとなるのが、営業をしすぎず情報提供を主軸とすることです。営業感が出すぎてしまうことで、ウェビナーへの参加者が「また営業か…」といったイメージを持ってしまい、関係性が崩れる懸念があります。まずはターゲットにニーズのある情報を提供しながら、自社・登壇者の権威付けを行い、メリットを感じつつ安心感と期待感を持っていただけるようなストーリーが望ましいです。

最後にはかならずアンケートとオファー(無料サンプル、無料相談など)を用意して、「お問い合わせしたい!」「相談したい!」という気持ちをもってもらうことを意識しましょう。

比較「顕在顧客向けの動画」 ※参考事例あり

会社・商品・サービスを検討している「顕在顧客」には、ズバリ「サービス紹介動画」「企業紹介動画」で案内を行い、知識・理解を深めてもらいつつ、お問い合わせへ誘導していきます。

比較の段階では、Webサイトへの訪問や、個別メールでの案内、オンライン・オフラインでの営業が軸になるため、端的に分かりやすく、導入・活用シーンをイメージできるストーリーで案内をしていきます。

サービス紹介動画

Webサイトとの相性が非常によく、動画コンテンツとして適切なタイミングで届けることで、商品・サービスの理解が深まり、コンバージョン率の底上げが期待できます。

サンロフトが開発している「nanoty」という日報管理システムをアニメーションを利用しながら、お客様の悩みを解決するためのツールであることを端的に紹介しています。

サービス紹介サイトの一部として動画を掲載しており、GoogleやYahooで「日報管理」というワードで検索して流入してくるユーザーに、システムを画面イメージ付きで端的に紹介をしています。動画のタイトルも「3分でわかる」など、動画を短時間で閲覧でき、サービスが理解できることを伝えることで、視聴回数も増えていきます。

企業紹介動画

企業紹介動画では、企業の特徴や実績、今後目指すビジョンなどを伝えて安心感を与えてあげることを目的とするケースが多いです。こちらもWebサイトや対面商談で利用できるものであり、ブランディング動画に近い用途にもなります。

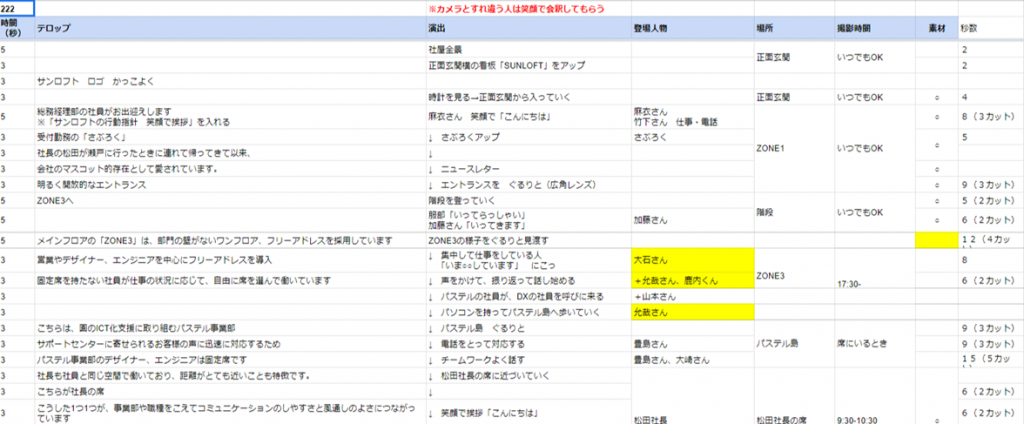

サンロフトの企業紹介として、サンロフトの働き方や社内の雰囲気、デジタルを活用した先進的な企業であることを伝え、今後付き合いを深めていくことでのメリットや期待感、安心感を伝えるための動画を作成しました。オフィスや社員が働いている映像も伝えることでより自社を知っていただくキッカケとしています。

ファン化「顧客向けの動画」 ※参考事例あり

会社・商品・サービスを体験済みの「顧客」に対しては、「HowTo動画(サポート動画)」や「ウェビナー」が効果的です。

ファン化の目的は、顧客にリピートをしてもらい、オプションや別商品・サービスを購入してもらうことです。継続的に利用をしていただき、顧客満足度が高まれば、お客様を紹介いただけたりと、新規顧客開拓をせずに一定の見込客を低い営業コストで獲得できます。そのため、顧客との関係性維持のために、動画を活用する企業も増えてきています。

HowTo動画(サポート動画)

BtoB動画マーケティングで成果を出す動画のつくり方

1~5では、BtoB動画マーケティングの考え方や動画の種類、事例などをお話しましたが、ここからは“成果が出る動画”の企画について例を交えながらご紹介します。

「誰」に「何」を「どんな場所で」伝えるか明確にする

BtoB動画マーケティングで最初にやるべきことは、「誰に見てもらう映像なのか」「視聴者にどう感じて欲しいか」を明確にすることです。これを決めておかないと、制作工程であれもしたい、これもしたいと欲が出てきて、全て盛り込んでしまうことで、結果的に伝えるべきことが伝わらなくなってしまうことがあります。

まずは、「課題」を把握し「目的・ターゲット」を決めた上で、「メッセージ・訴求効果」をまとめます。企画段階で関係者に共有することで絵コンテや撮影・編集時のブレが少なくなります。

課題を把握する

BtoB動画マーケティングのみならず、戦略を練る上で課題を把握することは重要です。何が課題で何を解決するかを明確にしていきます。課題に対して、場合によっては動画以外にも必要なツールや戦略が見えてくるケースが多いです。

- 自社の認知度が低い

- 新規サービスの見込客がなかなか集まらない

- サイトへの訪問数は増えてきたけど、お問い合わせに繋がらない

- サービス導入をしてくれたけどお問い合わせが多すぎる

課題の一例をあげると、地方のBtoB向けの建設業の課題は「公共の土木工事が主力事業であり企業認知度は高い一方で、新規事業の民間住宅を伸ばしたいが、土木の印象が強く残り、民間住宅事業が浸透しにくい」といったケースありました。さらに、100周年という節目があり、今以上に社員のベクトルをあわせて事業を成長させたいという希望もありました。

<課題>

課題①:既存事業のイメージが強く、新規事業に伸び悩んでいる

課題②:事業を伸ばすために社員のベクトルをあわせて前に進みたい

目的・ターゲットを決める

課題が見えたら、次は目的・ターゲットを決めます。

上記課題に対して、お客様に詳細ヒアリングを行い、強み・弱みを整理しながら、以下の解決策を導き出しました。

<誰に見てもらう動画なのか>

ターゲット①:新規顧客(土木を知っている既存顧客を民間住宅というジャンルの新規顧客に変える)

ターゲット②:社員

ターゲットが複数になることで、大きくブレる可能性があるため、既存顧客の優先度を高めるとしました。

伝えるメッセージと訴求効果を明確にする

ターゲットが決まったら、そのターゲットに向けて何をどう伝えるかを詰めていきます。

<視聴者にどのよに感じて欲しいか>

ビジョンをお客さまへ語ることで、企業がもつ世界観を発信しブランドイメージを変革

企業のこれからをお客さまへ伝えつつ、社員にも発信することでベクトルをあわせて事業発展を目指す

【新規顧客向け】

現状は「土木」の印象が強く、他サービスが認知されにくいため、100周年をキッカケに会社が変わったことを感じてもらう

【社員向け】

社内的には部署毎のビジョンを共有する場が組織の規模的にあまりないため、この先のビジョンを社長や上長が改めて発信することで、会社全体の目指すべき方向が見える化されてベクトルをあわせて改めて取り組める。かつ動画の力で「カッコイイ会社で働いている」というステータスを感じてもらう。

どんな場所で伝えるか「活用シーン」を決める

作成した映像をどこで見せるかを明確にすることで、映像の尺や伝えるべき要素、映像の世界観などが見えてくるため、次ステップのシナリオが作りやすくなります。

映像を見せられるシーンは、Webサイト、動画広告、営業マン、イベントなどたくさんありますが、もっとも効果的で自然に見てもらえるようにしましょう。

<視聴者にどのように伝えるか>

- 100周年記念イベント(既存・新規顧客向け)

- 営業担当者がiPadで見せる(既存顧客または新規顧客向け)

- Webサイトのトップページで案内(既存顧客または新規顧客向け)

今回はブランディング動画のため、映像の尺は3~5分程度、壮大なBGMで企業の世界観を伝えるとしました。

このような進め方で、誰に、何を、どんな場所で伝えるかが明確にしていきます。

シナリオ(ストーリー)を決める

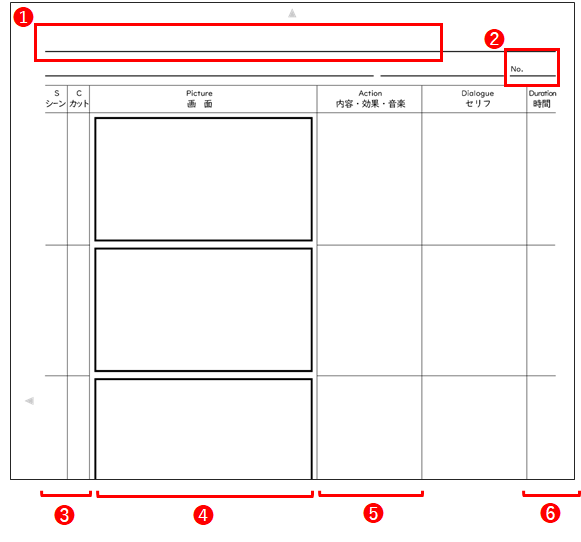

シナリオは、絵コンテベースで作成をしていきます。

絵コンテは設計図であり、撮影者・編集者を始めに関わる人が迷わないための指針です。また、作りたいものをブレさせない意味でも書くことをオススメします。

撮影後に構成を考え映像を制作しようと思っても、動画(素材)が足りず、イメージしていた物とズレたりしてしまうことも…そのためにも、絵コンテを作成し頭の中を整理しておきましょう。

絵コンテ作成のポイント

- 良い作品を真似る

- 絵のうまさではなく、第三者への分かりやすさを意識する

- 撮影のイメージを具体的に膨らませてから描く

絵コンテの要素

❶タイトル

タイトルを記載します。

❷ページ番号

撮影中、絵コンテがバラバラになることがよくあります。ページ数を記載しておくことで、特に撮影時には混乱を避けることができます。

❸シーン/カット

シーンが変わる際は、シーン番号を記入します。カット番号は順番に1、2、3…と続いていきます。シーンは撮影場所が変わる時、カットはカメラ位置が変わるときと覚えればわかりやすいと思います。

❹画面

頭の中にある「絵」または「画像」を描きます。

絵が苦手な場合、写真をはめ込むことも1つの表現方法です。

❺ 内容・効果・音楽

登場人物の動き、シチュエーション、テンション、BGMなど、絵や写真だけでは伝わらない補足などを記します。

❻ 時間

各カットに大体どれくらいの時間が要するのか秒数を記載します。実際に絵コンテを書く時には「絵コンテ テンプレート」で検索すると同じようなシートが無料でダウンロードできるサイトが多く出てきます。そちらをダウンロードして、活用してみてください。

絵コンテが書けない場合

ちなみに、絵コンテが書けない場合、EXCELやスプレッドシートでシナリオを順に書く方法もあります。参考にしてみてください。

シナリオが完成したら改めて、

- 課題が解決できるか?

- 目的に沿ってターゲットにメッセージが伝わるか?

- 時間数は、伝える場でちょうど良いか?

を再度確認してブレていないか最終確認をします。

このシナリオをもとに、撮影させていただく人へのお願いや場所を手配し、撮影順を決め、やっとここで撮影する準備が整います。この絵コンテ(設計図)を軸に、撮影と編集を行い、動画をつくりあげていきます。

BtoB動画マーケティングの効果計測方法

動画マーケティングの効果計測は、事前にどんな指標で効果を測るか、事前に決めておくと良いでしょう。企画段階で決めておくことで、何を達成すれば評価できるかが明確になるため、より意味のある動画になります。

効果計測方法は、以下の4種類です。

再生回数

誰もが想像できる最も分かりやすい指標です。多ければ良いというものでもなく、適切なユーザーに見てもらえているかが重要なポイントです。

補足ですが、Youtubeの検索アルゴリズムでは、この再生回数も関連動画や検索結果への表示順に影響しています。

クリック再生率

サイトに動画が組み込まれている場合、ページ内容と動画の関連性を図る指標です。動画を見た方がコンバージョン率(お問い合わせ・資料請求の転換率)が高い場合、いかに動画を見てもらえるかが重要になるため、クリック再生率も指標になります。Webサイトとの関連性が高いため、GoogleアナリティクスとYoutubeアナリティクスを利用して集計していきます。クリック再生率は、ページ内動画再生回数÷ページビュー数で計算することができます。

視聴維持率

動画をどれくらいまで見続けたかを示す指標で、視聴者との関係性を見るためにKPIとされます。動画を再生して数秒で離脱してしまう場合、本当に伝えたかったシナリオまで見てもらえないケースもあるため、効果計測においてはかなり重要な数値です。40~50%を目安に、動画の構成を見直すことをオススメします。また動画内対策だけでなく、周辺環境によっても左右される数値のため、場合により閲覧者の見てもらうタイミング、Webサイト内への配置方法等、広い視野で改善施策を練ると良いでしょう。

コンバージョン率

サイトに動画が組み込まれている場合、サイトの成果にどれだけ寄与したか示す指標です。Googleタグマネージャーを利用すると、Googleアナリティクスで動画がどのようにコンバージョンに貢献したか測ることができます。高度な設定と解析技術が必要なため、プロに依頼することをおすすめします。

ユーザーアンケート

数値効果が測りにくいケースの場合、特定のアクションを取ってくれた方に対して、アンケートの協力を仰ぎ、動画を見てアクションしてくれたのか、生の声を収集します。

まとめ

最後に、本記事で解説してきた「BtoB動画マーケティング成功の秘訣」についてまとめます。

「BtoB動画マーケティング」とは、文字のとおり「BtoB」のビジネスモデル上で“動画を活用したマーケティング”を実施することを言い、顧客獲得やエンゲージメント増加によるファン化、最終的には売上げアップが目指せます。

BtoBの動画活用が注目されている背景は、5つです。

1)営業機会損失によるオンライン化の加速したため

2)外出自粛に伴いおうち時間での動画視聴が当たり前になってきた

3)企業のデジタルマーケティングにおける動画活用の重要性が増加しており、約85%が動画の必要性を感じている

4)発信側だけでなく視聴側も動画マーケティングに対して一定の評価がある

5)5Gの普及が本格的に開始されることでの需要拡大していく

BtoB動画マーケティングのメリットは、下記の4つです。

1)文章や静止画では伝わりづらい要素を表現でき、短い時間で多くの情報を伝えられる

2)記憶に残りやすい

3)ライバル企業が実施していない場合、印象に残りやすい

4)二次利用がしやすい

ターゲットの行動導線に合わせた動画活用が大切で、以下の4つのフェーズで適切な動画を作成すべきです。

1)認知「潜在顧客向けの動画」

・ブランディング動画

・SNS動画

・動画広告

2)集客「見込顧客向けの動画」

・ウェビナーライブ配信

・ウェビナー録画配信

・ウェビナーリアルタイム&録画配信

3)比較「顕在顧客向けの動画」

・サービス紹介動画

・企業紹介動画

4)ファン化「顧客向けの動画」

・HowTo動画(サポート動画)

BtoB動画マーケティングで成果を出す動画のつくり方として重要なポイントは、「誰」に「何」を「どんな場所で」伝えるか明確にすることです。下記5点を意識することで、撮影・編集がスムーズに進みます。。

1)課題を把握する

2)目的・ターゲットを決める

3)伝えるメッセージと訴求効果を明確にする

4)どんな場所で伝えるか「活用シーン」を決める

5)シナリオ(ストーリー)を決める

BtoB動画マーケティングの効果計測方法は、下記5つをご紹介しました。

1)再生回数

2)クリック再生率

3)視聴維持率

4)コンバージョン率

5)ユーザーアンケート

以上が本記事のまとめです。

「動画制作を行ってみて、やっぱ無理だ…プロに頼みたい!!」「動画活用の時代が見えているけどなかなか成果につながらない」といったお悩みを抱えている場合には、ぜひ弊社までご相談ください。

わたしたちサンロフトは、中小企業のサイト制作を得意分野とする動画制作・Webマーケティング企業です。豊富な実績と経験を活かし、BtoB間のWebサイト制作や動画制作、コンテンツマーケティング、コンサルティングなども行っていますのでぜひご活用ください。