2025年8月、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」報告書を公開しました。前回2020年の調査から4年の間に、リモートワークやクラウドサービス、生成AIといった新たな技術の業務利用が広がり、同時にサイバー攻撃の巧妙化も進んでいます。今回の報告書では、こうした変化を背景にした営業秘密情報の漏えい実態や防止策などの実施状況がまとめられています。

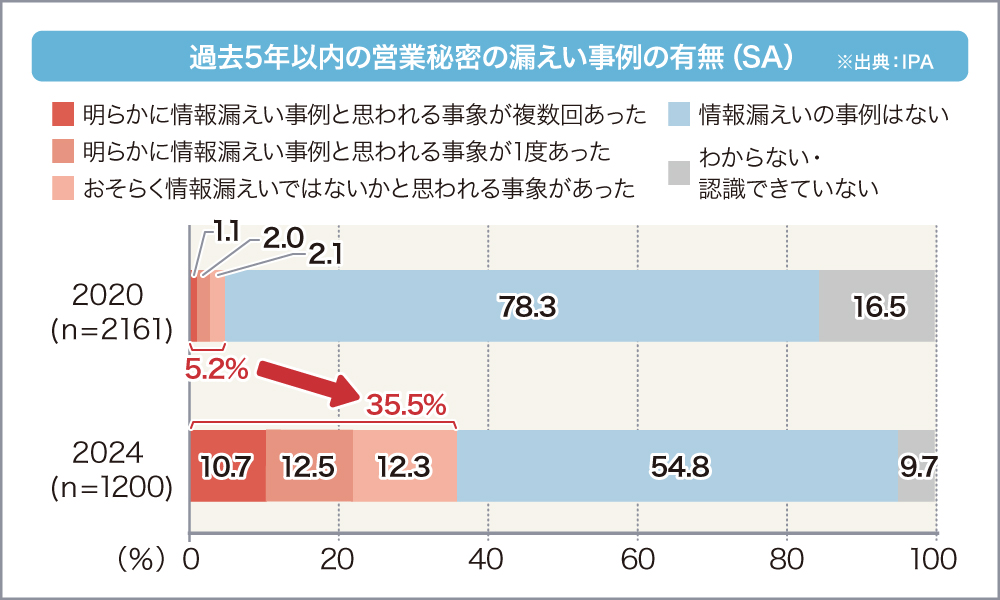

過去5年以内に営業秘密情報の漏えいがあったと考える企業は、2020年の5.2%から2024年には35.5%へと大幅に増加しました。漏えいの原因としては、サイバー攻撃など外部からの侵入が36.6%と最多で、次いで従業員のルール不徹底32.6%、金銭目的31.5%、誤操作・誤認など25.4%と、内部要因によるものも多く見られます。漏えい先は、国内の競合他社が54.2%、国内の競合他社以外が48.8%と高く、前者は内部不正、後者はサイバー攻撃によるものが多いとされています。 情報漏えいの発生率が急増している背景には、サイバー攻撃の増加が大きく関係していると考えられます。リモートワークやクラウド利用の拡大により、社内外の境界が曖昧になり、攻撃対象が広がったことも一因といえるでしょう。

営業秘密情報を社外へ不正に持ち出すことを防ぐための対策としては、USBメモリなどの外部デバイスの持ち込み・持ち出し・データ書き出し制御を実施している企業が多く、さらに電子メールの添付ファイル制限や、上司を必ずCCに追加する設定などを導入するケースも増えている結果となりました。また、役員や従業員に対して競合避止義務契約を締結する企業も増加傾向にあります。不正持ち出し防止の基本は、USBや外部記憶媒体の利用制限です。加えて、社内ルールを徹底するだけでなく、データのアクセス権限を最小限にする運用も効果的でしょう。

生成AIの業務利用については、ルールを定めている企業が52%に上ります。そのうち、「利用してよい」としている企業は25.8%、「利用してはならない」としている企業は26.2%と、ほぼ半数に分かれています。 生成AIは使用しないことで競争力が低下する可能性もあります。全面的に禁止するよりも、リスクを理解した上で安全に活用できるルールを整備することが理想であり、「適正利用」を目指す動きが今後さらに重要になるでしょう。

サイバー攻撃の増加や内部不正による情報漏えいが拡大する中で、企業には「技術的な対策」と「ルール運用の徹底」の両面が求められています。また、生成AIなど新たな技術を活用する際も、利便性とリスクのバランスを取りながら、組織として安全な情報管理体制を整えることが重要です。

関連リンク

| 情報提供:地域貢献事業部 サイバーセキュリティ担当 藁科 |

|

セキュリティトピックス最新記事の更新通知は、メールマガジン「サンロフトマガジン」をご利用ください。 |