令和7年3月、警察庁サイバー警察局は「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」の資料を公表しました。報告によると、ランサムウェアの被害報告件数は222件と、依然として高水準で推移しています。注目したいのは、大企業の被害件数は減少する一方で、中小企業の被害件数は前年比で37%増加した点です。その背景には、RaaSと呼ばれる仕組みにより攻撃実行者の裾野が拡がり、セキュリティ対策が比較的手薄な中小企業が狙われていることがあると考えられています。

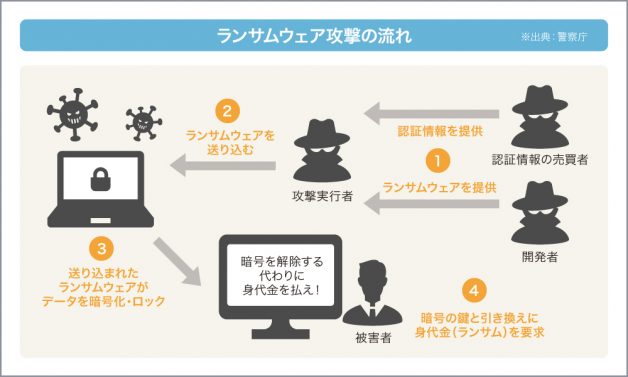

RaaS(Ransomware as a Service)とはランサムウェアを開発・運営するサイバー犯罪者が、攻撃実行者にランサムウェアを提供し、身代金の一部を報酬として受け取る仕組みのことです。このため、攻撃者は高度な技術や専門知識がなくてもサイバー犯罪を実行できるようになり、今後も被害の拡大が懸念されています。

また、メールやSMSを悪用した犯罪も増加しています。フィッシングと呼ばれる手口では、実在する企業や組織を装ったメールやSMSを送り、本物そっくりの偽のWebサイト(フィッシングサイト)へ誘導して、ログイン情報やクレジットカード番号などを不正に入手します。こうして得た情報を、インターネットバンキングの不正送金やクレジットカードの不正利用に悪用するのです。フィッシング対策協議会によると、令和6年のフィッシング報告件数は約172万件(前年は約120万件)に上り、インターネットバンキングの不正送金による被害総額約87億円のうち9割が、フィッシングによるものとされています。

さらに、令和6年の秋頃からは、新たな手口として「ボイスフィッシング」も確認されています。これは、犯罪グループが企業に電話をかけ、ネットバンキングの更新手続きなどを口実にメールアドレスを聞き出し、その後フィッシングメールを送信するという手口です。これにより、法人口座の不正送金被害が急増していると報告されています。

以前は、「自社に盗まれて困る情報はないから、セキュリティ対策にお金をかける必要はない」と考える企業もありました。しかし、現在のサイバー犯罪は、情報に限らず直接的にお金を狙うケースも増えています。もはや他人事ではない現状を正しく理解し、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。

関連リンク

| 情報提供:地域貢献事業部 サイバーセキュリティ担当 藁科 |

|

セキュリティトピックス最新記事の更新通知は、メールマガジン「サンロフトマガジン」をご利用ください。 |